红兴隆北雁现代化农机

红兴隆农垦农业机械化、北大荒雁窝岛集团农业机械化,向全国农机行业的各位领导同仁致敬。

你现在的位置:中文日产幕无线码一二三四区首页>>农机博客>>红兴隆北雁现代化农机>>北大荒志>>

第二章技术队伍收藏

|

第五节&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;培训青年技术工人 | ||

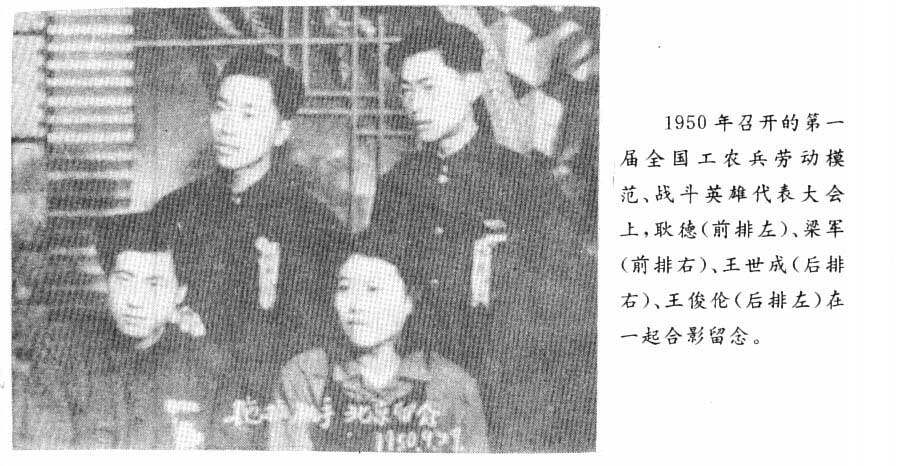

| 创建初期,主要是招收本省各地青年学生进行培训。当时采用师傅带徒弟的传统方式,或冬天集训,边教、边干、边学。通北机械农场场长周光亚,曾把培训工人的方法总结为:“老师傅带好新师傅,新师傅又教会大徒弟,大徒弟又帮助小徒弟。” 随着生产事业的扩大,培训技术工人的来源和对象也不断扩大。从早期培训青年学生,进而转为培训先后来垦区的各地青年垦荒队员、山东支边青年、复转士兵、城市知青,以及农场职工子弟。 1947年11月,松江省营第一农场(宁安农场前身)在亚布力办手训练班,由场长李在人和张杰民兼任校长,招收70名中学生进行培训,教师由王建阳、原云衡、彼德洛夫(俄籍侨民)担任,通北农场也派了40名中学生参加学习。这是垦区第一个农机训练班,共办3期,先后培训学员400多名。条件十分简陋,利用火车站的一间仓库作教室,木板当课桌,为垦区农机战线培养了一批当时急需的机务人才。他们中有全国农业劳动模范耿德,垦区农机骨干焦德祥、张锡久、鄂文玉、王德等。训练班从第4期起,并入鹤立农机校。 1948年2月,查哈阳农场在齐齐哈尔市崔家庙开办了“火犁训练班”,招收学员170名,其中有联合中学的学生125名。经过培训,137名学员结业。结业后,从拉哈车站接运新到的苏式拖拉机,组成当时嫩江省的第一支拖拉机队——查哈阳农场拖拉机队。结业的学员中,成为垦区农机骨干的有田禾、王士成、王世林、李润田等。 1948年初,原黑龙江省政府在北安开办拖拉机手训练班。花园农场、萌芽乡村师范学校和五大连池农场也派人参加学习,结业学员70名,其中,来自萌芽乡师的女学员梁军,成为新中国第一位女拖拉机手。1950年,在梁军的倡导下,萌芽乡师成立了新中国第一个女拖拉 机队。她们中的田淑芳、黄桂珍、孟杰等,都先后出席了全国和黑龙江省的劳模大会。1951年,拖拉机队并入查哈阳农场。 1949年春,东北机械农场管理处在沈阳办一期拖拉机手学习班,毕业后,一部分分配到黑龙江省机械农场。同时,在王岗办了“公营农场技术学校”,1951年10月,改称“王岗机械农场技术管理学校”。1952年5月成立的查哈阳机耕学校及以后陆续成立的赵光农机校、宝泉岭农机校和友谊农机校,都为农场培养了一批初、中级农机技术人员。(见附图) 1949年9月到1950年2月,赵光农场在全省招生,开办拖拉机手训练班,学员108人(其中,女学员25名),结业后全部留场工作。同年,黑龙江省举办的几期训练班,结业总人数达373人。训练班以机务技术课程为主(占80%),坚持理论联系实际,边学习理论,边进行实习操作,在结业时,进行统一评定。据统计,在373名学员中,80名被评为二级驾驶员,180人被评为三级驾驶员。学员回到农场后,起到了“种子队”的作用。 1953年6月,受国务院农业部委托,九三荣军农场举办全国“康拜因”()手训练班,学员260人,由苏联专家达维多夫和东北农学院教授程万里任教。主要讲授苏联产颁—4和颁—6联合收割机的构造和修理、保养、使用技术。还介绍了苏联模范康拜因手保林的事 迹。新中国第一位女联合收割机手刘瑛,就是这个训练班结业的。曾创班次联合收割小麦525亩全场纪录的九叁农场颁—6—83号驾驶员王德敏,也参加了训练班。 1953年开始,在每个机械作业开始前,各农场选择一个生产队召开现场会,确定作业标准和技术要求,进行实地训练,叫“定标会”。生产队长、农机技术员和主要包车组长通过岗位练兵(当时叫“技术传授责任制”),先上课,后操作,提高技术素质。这个办法一直沿用下来。 1954年友谊农场创建时,除从北京双桥农场以及山东、江苏、河北等省的农场抽调机务人员430名外,采取短期训练、长期轮训、建立专门技术学校培训等方式进行有计划的培养,自1954—1980年,共培训机务队长229人,技术工人12790人。该场农机技术人员素质良好,进入60年代后,一大批骨干调往其他农场。 1956年铁道兵农垦局在虎林举办集训班,共培养拖拉机驾驶员和农具手1250名。 1958年以后,在全国各地的支援人员和部队技术兵种的转业军人中,采取农闲集中分批培训的办法,培养了大批技术工人。 1959年从5万山东支边青年中培训了一批拖拉机手和农具手。(见附图) 1960—1962年三年自然灾害中,技术工人外流,省属农场1961年上半年就外流2176人,其中技术工人100多人。据5个农场统计,1960—1961年两年共外流1727人,其中技术工人592人,占外流人员34.3%。1962年,采取集中培训的方式,同时开展群众性的技术练兵活动, 并对技术工人进行考核评级,提高技术工人素质和补充新的技术工人。 1969年“清理阶段队伍”,技术工人不少被撤换。随着城市知青的增加,机务队伍补充了大量知识青年。 1971年底,兵团开始纠正了排斥老机务人员、贬低机械化作用的倾向,自1972年,技术骨干逐步回到农机岗位,重新任命了主管机务的连长、技术员和机务统计。同时,恢复八一农垦大学和农机校,培训机务干部,学习机务管理。师、团也定期轮训拖拉机驾驶员和农具手,建立了机务人员常年轮训和技术考核制度。 1978年,总局以农机管理标准化为方向,层层培训机务人员,以职工子弟为主要来源。在总结30年农机工作经验的基础上,编写出《国营农场机务规章及规程》,发行5万册,于1980年4月发到拖拉机和联合收割机组,以此作为机务人员考核、奖惩和晋升的主要依据,使垦区机务队伍素质进一步提高。 为适应现代化农业需要,垦区除1所大学、2所农机中专和10余所技工学校长期培训技术人员外,每年冬天都有近万名拖拉机手、联合收割机手和机务队长参加集训。此外,自1976—1985年派往美国、加拿大、澳大利亚、西德、日本等国家,学习农业、农机、畜牧等现代化生产过程,参加国外家庭农场实习共427人次。

| ||

2007-4-10 16:30:44 |

发表于 @ 2008年06月29日 14:51:00 |点击数()